Por Andrés González.

“La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Así es como Abraham Lincoln concevía la democracia en su conocido discurso de Gettysburgo, a cuatro meses de la batalla que tuvo lugar en aquella misma localidad durante la Guerra Civil estadounidense, es decir, por allá por Noviembre de 1863. ¿Qué queda de eso en las sociedades modernas? ¿Qué queda de eso en el caso del Chile actual? ¿Qué posibilidades (o desafios) ofrecen las nuevas tecnologías de la información?

Veamos de nuevo la frase de Lincoln para guiarnos en estas preguntas: el sujeto sobre el cuál gravita la definición de democracia es el pueblo. A primeras luces, algo del todo lógico (basta recordar la etimología de la palabra democracia). Sin embargo, más allá de las objeciones que se han esgrimido sobre la democracia y sobre su fundamenteo (Polibio, Platón, Cicerón, y más tarde Rousseau y los autores del Federalista, no temían en argumentar en la posibilidad de la degeneración de la democracia en oclocracia, es decir, cuando la democracia se mancha de ilegalidades y arbitrariedades; arbitrariedades que América Latina bien conoce, dados los regimenes populistas habidos durante buena parte del siglo XX), que hacen preguntarse por el modelo de democracia a levantar (los mismos autores recien mencionados tampoco trepidaban en argumentar en favor de un gobierno que mezcle características de la monarquía, de la aristocracia y de la democracia), existen objeciones (o mejor dicho, observaciones) a la posibilidad misma de una democracia real en las sociedades modernas, siendo Robert Michels uno de los más incisivos.

Robert Michels, socialista devenido en fascista (siendo incluso nombrado caterático de universidad por el mismo Mussolini), escribió una de las obras más importantes en la sociología política, a saber: Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna (1915). Resumiendo un poco el argumento, Michels es en cierta medida bastante apegado a Lincoln en su definición de la democracia, sin embargo, al igual que Rousseau, es consciente de que es practicamente imposible la democracia directa, especialmente en las sociedades modernas: de ahí que Rousseau argumentara que la democracia era más viable en Estados pequeños antes que en Estados grandes (Rousseau, 2004). No obstante, el argumento de Michels va por otro lado: las sociedades modernas están sujetas a un constante movimeiento de diferenciación funcional, es decir, están sujetas o se caracterizan por la división del trabajo. De este modo, no solo resulta prácticamente imposible el realizar una asamblea en la cual se decidan las grandes soluciones a las grandes problemáticas que pueda tener una sociedad (algo con lo cual estaría de acuerdo Rousseau), razón por la cual se hace necesaria una delegación. Ahora bien, esta delegación tiene una segunda consecuencia, a saber: la delegación en los representantes lo que hace es alejar a las personas de la actividad política, no tanto por flojera, sino que porque en el contexto de sociedades complejas y funcionalmente diferenciadas, se desarrollan otros hambitos de la actividad en la ciudad que no necesariamente tienen que ver con la actividad política. Mientras ciertas personas se dedican a la actividad política, otras se dedican a la actividad comercial, otras a la medicina y así. Este mismo argumento es repetido por Peter Mair (2013): para el británico no es sólo que los (partidos) políticos se hayan alejado de las personas, sino que también estas últimas se han alejado de la actividad política en pos del desarrollo de sus propios intereses (Mair, 2013). Para ponerlo en terminos más esquemáticos: imaginese una línea recta con dos puntos A y B, donde A puede ser la esfera política y B la persona. Con el desarrollo de la subjetividad posibilitada por el desarrollo de la modernidad capitalista (Peña, 2017) y la diferenciación funcional, lo que se tiene es que tanto A como B se alejan del centro hacia sus respectivos extremos, generandose en el medio un vacío (el libro de Mair donde plantea esta tesis se llama Gobernando el vacío).

Resumiendo lo que llevamos hasta acá tenemos que en las sociedades modernas, el ideal democrático de Lincoln es más bien difícil de obtener, en gran medida por la constitución misma de las sociedades modernas.

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el long-tail?

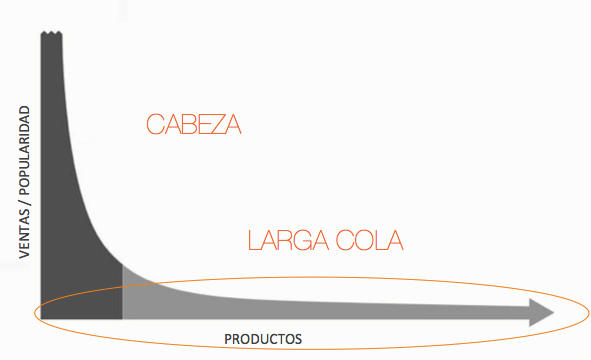

La economía long-tail fue acuñada por Chris Anderson (Charla Ted Chris Anderson). El planteamiento de Anderson es, en resumidas cuentas, el vender una mayor cantidad de productos a un menor precio, toda vez que los consumidores prefieren productos más específicos, es decir, productos que satisfagan de mejor manera sus necesidades más específicas. Dicho de otra manera, supongase un catalogo de productos de 100, donde 20 son los productos más demandados, y el 80 restante los menos demandados. Un modelo de negocios tradicional se centrará en los 20 productos más demandados o de mayor popularidad (los cabezas de cola). Sin embargo, un modelo long-tail, sin descartar los de mayor popularidad, se centrará en los de la larga cola, toda vez que permiten satisfacer a un número mayor de clientes, a un menro precio. En esa medida, los modelos de larga cola lo que permiten es abarcar un segmento de la población bastante más amplio que aquellos modelos que se centran en la cabeza de la cola.

Ahora bien, en una definición más bien simple, los partidos políticos se crean en función de una población de interés. Es decir, con Innerarity (2016), podemos decir que los partidos políticos, en la modernidad temprana, son aquellos organismos que, ante todo, tienen un fuerte componente de clase. Es lo que Innerarity llama como “partidos contenedores” en la medida que en ellos se contiene una determinada clase social, con un determinado interés. (De ahí que Innerarity vea un sin sentido en decir que un obrero, en la modernidad temprana, elige un partido socialista). ¿Se logra mantener esto en el contexto de modernidades capitalistas más avanzadas, sobre todo si estamos dispuestos a otorgar que las modernizaciones capitalistas tienden a venir aparejadas con un desarrollo de la subjetividad de la persona, como ya se mencionó más arriba? Parce ser difícil de sostener tal afirmación: ¿cómo se puede mantener la noción de un partido contenedor en donde las identidades parecieran ser bastante más diversas que en la modernidad temprana?

Pero los partidos políticos no sólo se definen en función de una determinada población a la cual aspiran a representar sino que también por la lucha por el poder político, y, en el caso de las democracias, tal poder político se tiende a obtener por medio del voto de las masas. Y, en este aspecto y en cierta medida, los “partidos contenedores”, para continuar con la denominación de Innerarity, la tenian más fácil. En efecto, al tener un segmento de la población más o menos claro, era cosa de alentar a tal segmento a acudir a las urnas con el fin de obtener la mayoría parlamentaria, la presidencia, etc. El mismo Engels, en su introducción a Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 de Marx, era bastante consciente de la necesidad de que las masas obreras acudieran a las votaciones parlamentarias con el fin de obtener el poder político.

“Pero con este eficaz empleo del sufragio universal entraba en acción un método de lucha del proletariado totalmente nuevo (…). Se vio que las instituciones estatales en las que se organizaba la dominación de la burguesía ofrecen nuevas posibilidades a la clase obrera para luchar contra estas mismas instituciones. Y se tomó parte en las elecciones a las dietas provinciales, a los organismos municipales, a los tribunales industriales, se le disputó a la burguesía cada puesto, en cuya provisión mezclaba su voz una parte suficiente del proletariado. Y así se dio el caso de que la burguesía y el gobierno llegasen a temer mucho más a la actuación legal que la actuación ilegal del partido obrero, más los éxitos electorales que los éxitos insurreccionales” (Engels, 1850).

Pero ello resulta más o menos claro en el contexto de luchas obreras, es decir, en el contexto de una modernidad capitalista más temprana. En aquel contexto la única identificación que podía existir era la de obrero o capitalista. De ahí que las luchas se redujeran a ello. De ahí que Marx considerase escasamente a la mujer en sus análisis de la reproducción del capitalismo (Federici, 2010). Sin embargo, ya a contar de la segunda mitad del siglo XX, no fueron pocos los autores que se dieron cuenta de que el sujeto revolucionario se estaba volviendo cada vez más difuso, siendo el ejemplo más claro la elaboración hecha por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en su Hegemonía y estrategia socialista (2015). En él, los autores rechazan la idea de que exista un sujeto revulucionario en particular, como lo era el obrero para Marx, previo a toda actividad política; antes bien: el sujeto revolucionario se da en el contexto de la lucha política. De ahí que ellos formulen que los partidos de izquierda han de adoptar todas las posturas reinvindicativas opositoras al capitalismo (ecologismo, feminismo, etc.). Aqui se empiza a vislumbrar la relación que existe entre los modelos de larga cola y los partidos políticos actuales.

Un partido político long-tail, en última instancia, es, por lo tanto, aquel partido político que necesita apelar a más de algún nicho en particular, para poder llegar a ser una fuerza a considerar. Puede tener una cabeza de cola, sí, que bien pueden ser los trabajadores en general, pero al momento de las elecciones se tiene que hacer cargo de distintas temáticas, de volverse atractivo tanto para personas cuya principal bandera de lucha es la educación, como para aquellas personas que ven en la lucha por el medio ambiente la via por la cual se puede cambiar la realidad. Es decir, tiene que llegar a distintos ciudadanos monotemáticos, ciudadanos que tienen una temática en particular a la cual dedican todos sus esfuerzos, y dificilmente tienen alguna otra (Columna de Juan Pablo Luna sobre los ciudadanos monotemáticos).

Pero, ¿es realmente esto una dificultad para la democracia a la Lincoln? ¿No se está omitiendo a un actor importante? En efecto, hasta el momento no se ha mencionado nada con respecto a los medios de comunicación, y mucho menos con respecto a las posibilidades que pueden ofrecer las redes sociales.

Habida cuenta de la necesidad de llegar a un público más amplio, los partidos políticos han comenzado a contratar agencias, consultoras que analicen las tendencias en la web. En otras palabras, las campañas políticas no sólo se realizan en función de “el puerta a puerta” si no que también hay una inversión fuerte de recursos en lo que refiere al análisis de redes sociales. Lucian Despoiu no duda en decir que las redes sociales han comenzado una suerte de revolución en lo que refiere a las dinámicas del poder político, toda vez que permitirían una suerte de participación más directa de las personas, e incluso de propuestas de leyes o peticiones, es decir, las nuevas tecnologias de la información permitirían un mejor vinculo entre los inputus y los outputs del sistema político. Pareciera cumplirse el ideal de Lincoln. Pareciera que la necesidad de representación que impone la sociedad moderna, tal y como lo formula Michels pudiese ser, finalmente, superada, o al menos ser contrarrestada. El vacío diagnosticado por Mair y, antes de él, por Michels pareciera por fin llenarse conforme se desarrollan las nuevas tecnologías de la información.

Sin embargo, creo que eso es una suerte de optimismo al cual es necesario ponerle un techo. Es cierto que las nuevas tecnologías pueden permitir mayor participación. Sin embargo, también es cierto que ello está lejos de propiciar la democracia lincolniana. Para ello puede resultar ilustrativa la charla dada por Lawrence Lessing. El parte de la misma base que los medios digitales de comunicación han propiciado un gran avance en lo que refiere a las comunicaciones políticas. Pero parte de una base un tanto más realista: la comunicación política refleja un mundo, pero ante todo refleja el mundo del usuario. En otras palabras, si bien nos hemos logrado interconectar entre todos, en la practica, dirá Lessing, lo que opera es que las personas comparten en tal red con las personas que son afines a ellas. Es decir, la intercomunicación no ha devenido en mayor integración, sino que en mayor polarización. Los distintos grupos de interes comparten entre ellos, siendo coincidente con la dinámica de los ciudadanos monotemáticos de Luna. De este modo, los medios de comunicación digitales son como una espada de doble filo para los partidos políticos. En efecto, si bien pueden ayudar a comunicar las ideas políticas de una manera más directa, e incluso servir como mecanismo por medio del cual los outputs del sistema se puedan comunicar de manera más directa y clara, también es cierto que los mismos medios de comunicación digitales acentuan la monotematicidad de las personas, y, por qué no, hacerlos más reacios a aceptar una comunicación que no concuerde con su perspectiva o visión de mundo.

Cerrando. Partidos políticos, democracia y medios de comunicación tienden a ir de la mano. Es difícil pensar la democracia sin partidos políticos que funcionen de inputs hacia el sistema, y sin medios de comunicación que comuniquen los outputs del sistema político. Sin embargo, también es cierto que la idea de Lincoln de la democracia enfrenta numerosos obstáculos. Ya en el siglo XXI, sin embargo, algunos ven en los medios digitales la manera por la cual esos obstaculos se pueden salvar. Tenemos la posibilidad de levantar movilizaciones desde las redes sociales para que ministros salgan de sus cargos a los pocos días de haber asumido. Pero, en el contexto de sociedades capitalistas avanzadas, donde la subjetividad es fuerte, tal posibilidad no está excenta de un riesgo: el riesgo de que los ciudadanos monotemáticos sean cada vez más polarizados en función de su área de interés. ¿Qué tanto es posible que se resienta la democracia, el sistema político en la medida que tales ciudadanos no ven sus demandas procesadas por el mismo sistema? Es cierto que las nuevas tecnologías bien pueden ayudar a llenar el vacío de Mair, sin embargo, también pareciera ser cierto que ellas mismas pueden ayduar a acrecentarlo.

Bibliografía:

- Federici, Silvia (2016), Calibán y la bruja. Muejeres, cuerpo y acumulación originaría, Buenos Aires, Traficantes de sueños.

- Innerarity, Daniel (2016), La política en tiempos de indignación, Madrid, Galaxia Gutemberg.

- Laclau, Ernesto & Muoffe, Chantal (2015), Hegemonía y estrategía socialista. Hacia una radicalización de la democracia, Madrid, Siglo XXI.

- Mair, Peter (2013), Gobernando el vacío. La banalización de la democracia occidental, Madrid, Alianza.

- Marx, Karl (1850), Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. En Karl Marx & Friedrich Engels. Obras Escogidas, vol. 1 (2015). Madrid, Akal.

- Michels, Robert (2018), Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna, Buenos Aires, Amorrortu.

- Peña, Carlos (2017), Lo que el dinero sí puede comprar, Santiago, Taurus

- Rousseau, Jean-Jacques (2004). El contrato social. Madrid, Akal.

Andrés, se agradece el extenso post y la decisión de traer al ramo materias relacionadas a la modernización de la democracia, la comunicación política y la dinámica de los partidos. Es creativa y algo arriesgada la incorporación de Chris Anderson y su “long tail” en estos temas, pero finalmente adquiere sentido. La fragmentación de la opinión pública, la dispersión de las audiencias y la creciente impredictibilidad de los fenómenos eleccionarios (hablemos de las últimas elecciones en Estados Unidos, el Brexit, las oleadas de extrema derecha en Europa, las complejas tramas corporatocrácticas de Brasil, la caída del proyecto progresista de la centroizquierda chilena, entre otros) son buenos ejemplos de la emergencia de una long tail de ciudadanos monotemáticos, como señalas a partir de Luna, los cuales podríamos extender aún más a partir del análisis de lo que se denomina “posverdad”, esto es, un rasgo cotidiano y alarmante de las comunicaciones actuales, modeladas por algoritmos que nos generan un pseudo-entorno artificial, que operan en un loop permanente de reforzamiento de informaciones y opiniones semánticamente convergentes. No podemos aquí afirmar que es por efecto de la tecnología que la democracia está en crisis, pero sí podemos estar seguros de que sin un empoderamiento institucional estratégico de los nuevos medios, el ideal democrático de Lincoln se aleja cada vez más. Podemos abrir mucho más la conversación e invitaría al curso a formular sus opiniones al respecto. Para finalizar, solo añadiría que en lo personal creo que Long Tail no se aplicaría en política como una amplificación de la participación sino que más bien como una mayor visibilidad de voces que buscan su representación en quien encarne el mejor discurso, en lugar de una tradición histórica particular. Sin duda, las agencias, consultoras y think tanks tienen mucho trabajo ya que aún no logran ordenar las piezas de un complejo puzzle que recién comienza a armarse.

Hola, es muy interesante las preguntas que te planteas alrededor de las reflexiones de Peter Mair respecto al alejamiento de las personas de la política y, a su vez, el alejamiento de la política de las personas, es un fenómeno propio de la posmodernidad y de los procesos de individuación capitalista. Me recuerda mucho a la lectura de Richard Sennet en su libro “The Fall of Public Man” en el que relata la evolución y degradación del ciudadano en el seno de la democracia liberal de base capitalista en su dimensión de miembro de una comunidad política.

Efectivamente como bien lo indicas los partidos políticos en período eleccionario no distan mucho de ser una agencia de medios y comunicación estratégica, y en ciertos casos algo más… lo que apreciamos con el escándalo de Cambridge Analitycs fue un evidente uso indebido de información de Facebook y una manipulación de las audiencias a través de noticias falsas en redes sociales con objeto de intervenir un proceso eleccionario.

¿Qué queda entonces para la democracia?, ¿la hemos perdido?, ¿hay alguna esperanza?, ¿podremos retomar la máxima de Lincoln? la respuesta es probablemente pero hay riesgos. En el caso chileno la desconfianza en las instituciones es galopante particularmente en las que se vinculan al poder político, los procesos de individuación capitalista están acrecentando las brechas de desconfianza y el remedio a esta inercia aún no es evidente.

Sin embargo, hay ciertas señales para la refundación de nuestra democracia, los movimientos sociales han demostrado un uso intensivo de las redes sociales para su organización y presencia en la agenda, la tecnología de la información está permitiendo nuevas formas de expresión, presencia y poder. La organización de estos grupos de identidad, la presión por cambios al sistema político están germinando un nuevo tipo de democracia con mayores grados de participación y reconocimiento de la diversidad.

El devenir de estos cambios es actualmente una “noticia en desarrollo”, se sabe que una de las grandes debilidades del sistema político chileno es la baja adherencia de las personas en los procesos electorales pero más grave aún es la falta de instrumentos efectivos de participación vinculante a nivel local y regional. En esta carencia de instrumentos es que surge la necesidad de formar y educar a las nuevas generaciones en el rol de las tecnologías de la información, en la medida exista un uso adecuado (y uso ético) se estarán propiciando impactos de envergadura en la organización política, cultural, social y económica del país.

Gracias, es un motivante artículo el que han aportado a este curso.

Puede que los movimientos sociales le den nuevos aires a la democracia; ello evidentemente depende no solamente de la capacidad de articulación de los movimientos sociales, sino que tambien de las instituciones de traducir los inputs en outputs validados al menos en términos del proceso por medio del cual se elaboran los outputs (estoy pensando en Weber quien insistía que, en el contexto de las sociedades modernas, es imposible ponerse de acuerdo en lo que refiere al fondo de una decisión, toda vez que cada cual sirve a distintos dioses, diría él, pero sí en el proceso por medio del cual se llega a la decision).

Ahora bien, considerando los últimos hechos (elección de Bolsonaro), no veo muy bien el futuro. Y no por un hecho contingente como la elección de Bolsonaro, sino que por lo que hay detrás de ello. Hace no mucho leí un artículo de la revista Forbes en el cual se desmenuza al electorado de estos liderazgos populistas que van surgiendo: en términos mayoritarios sin jóvenes, los llamados millenialls quienes le han dado la victoria a estos liderazgos que están al borde de la autocracia (y Brasil y EE.UU están lejos de ser casos aislados). Ahora, si los jóvenes (40 – 45 años para abajo) son quienes más ocupan las redes sociales, y son estos quienes dan la victoria a estos liderazgos, el panorama no es muy auspicioso. Y lo anterior, según el mismo artículo, no tiene nada que ver con nivel educacional, sino que más bien con características propias de la generación (por ejemplo, que la gran mayoría pareciera no haber vivido lo que es una dictadura: el caso de Brasil es paradigmático toda vez que el término de la dictadura no se tradujo en juicios de derechos humanos ni en políticas de Memoria)

Tampoco creo que los movimientos sociales per se puedan salvar la democracia, por así decirlo. En particular porque pareciera que estos se prefieren identificar como la negación al neoliberalismo y a la globalización (salvo casos excepcionales como el caso de Quintero y Puchuncavi, por ejemplo), y por teoría de conjuntos si “a” se define como “no-b” entonces “a” puede ser cualquier cosa que no sea “b”, es decir, puede ir de la “c” a la “z”. Siendo este el caso, bien puede un liderazgo populista hacerse con la agenda de los movimientos sociales. Presumiblemente, incluso, ello se pueda traducir en un aumento en los electores, pero ello no significa un robustecimiento de la democracia, al contrario. Es lo que pasó con Hitler. En los años previos al ascenso de este a la cancillería, las elecciones en Alemania iban aumentando en lo que refiere a los electores, lo cual fue capitalizado por el partido Nazi, al hacerse cargo de las demandas más inmediatas de la población, tal como documenta Lipset en su clásico “El hombre político”. (Y ello sin mencionar las similitudes que guardan en términos de campaña en los medios los Nazis con los nuevos movimientos populistas de corte fascista).

https://foreignpolicy.com/2018/10/05/bolsonaros-model-its-goebbels-fascism-nazism-brazil-latin-america-populism-argentina-venezuela/

https://www.forbes.com/sites/neilhowe/2017/10/31/are-millennials-giving-up-on-democracy/

Estimado Andrés, muy interesante lo que agregas sobre el “fascismo millenial”, por así decirlo, preocupante, perturbador. Precisamente, desmenuzar la popularidad de las ultra derechas es dificíl, especialmente luego de décadas de progresismo mundial de centro, centro izquierda. El auge de Bolsonaro nos deja boquiabiertos a muchos, no lo podemos explicar.

De todas maneras es un fenómeno perturbador. El que en Alemania paridos filo-nazistas sean la segunda fuerza da que pensar, al menos, en lo que refiere al modo en el cual se fue constituyendo el orden mundial al menos desde la caida del Muro de Berlín. Quizas una buena manera de explicar o de aporximarse al resurgimiento de estos movimientos sea releyendo a quienes ya los tematizaron: Hannah Arendt, Adorno y Horkheimer, Marcuse, Rymond Aron, entre otros.

Andrés, me pareció creativa e interesante el paralelo que haces entre la estrategia de mercado de long tail de Chris Anderson y las posibles estrategias que pueden adoptar los partidos políticos para seleccionar a sus audiencias. Precisamente, la pregunta por el sujeto político es una de las mayores interrogantes de la actualidad. Por un lado, las transformaciones sociales del capitalismo tardío efectivamente tienen un efecto estructural en la generación de subjetividades que acentúan la individuación, interrelacionadamente, la misma discusión ideológica, la autocomprensión teórica de muchos de los partidos occidentales ha tenido un giro hacia las subjetividades discursivas e ideales, (gruesamente posmodernismo/ post-estructuralismo/ o giro discursivo epistemológico) en contraste con el auge de las teorías sistémicas y materialistas del siglo XIX y principios del XX, evidenciado claramente en la tesis de reivindicación del populismo asociada a Chantal Mouffe y Laclau. A mi parecer, este desajuste, las distancias entre los fenómenos estructurales y los alcances de la agencia individual a la hora de proponer una alternativa emancipatoria no han cuajado del todo en una respuesta política del todo coherente que se posicione balancedamente entre ambos ejes para presentar una tesis para el periodo y también una estrategia práctica de acción. Sin embargo, más allá de la carencia de una tesis para el periodo, los comportamientos y la disputa política no se ha detenido. Al respecto quiero destacar un elemento fundamental que está implícito en tu análisis, y es que para que la comparación entre una estrategia de mercado y una estrategia política sea pertinente, uno de los dos sistemas tiene que haberse desdibujado para adquirir características del otro, de tal forma que sus propias características específicas inherentes al sistema funcionen bajo una lógica similar a las del otro sistema. Es decir, que las lógicas de mercado sean impresas en las lógicas políticas, por ejemplo, que el electorado sea visto como un “mercado electoral”.

Desde un punto de vista sustantivo, esta operación implicaría una corrupción sistémica a través de sus mecanismos funcionales, mecanismos que operan en el mejor de los casos paralelamente al fin del sistema y en el peor de los casos en contra de los objetivos que socialmente debería cumplir.

Causalmente, el neoliberalismo es un marco explicativo de este fenómeno, en las palabras de Wacquant (2009), es “una articulación del estado, el mercado y la ciudadanía que emplea al primero para imponer el sello del segundo sobre la tercera”. Explicito este punto no porque esté en contra de tu tesis, todo lo contrario; en su comportamiento de maximización electoral, los partidos políticos operan bajo criterios injertados de las lógicas instrumentales propias del mercado. Esto es problemático no porque se desee una política irracional que no adecué medios en torno a fines, sino que en la operación mecánica se pierden de vista los fines últimos de los partidos y del sistema político, efecto que se puede ver claramente en la desorientación generalizada de los partidos de centro izquierda occidentales post caída del Muro de Berlín y sus respectivos fracasos electorales. Por otro lado, la suma de públicos aislados es un método de integración parcial demasiado complaciente con la atomización social. Sin embargo, el purismo tampoco es una alternativa razonable. El dilema está en cómo es posible una acumulación de poder popular que se sostenga a largo plazo, que sea realista -basándose en la realidad material y no solo en lo que se quiere- orientándose a un horizonte de posibilidad alternativo, que no replique las lógicas centrífugas atomizadoras.

-Wacquant, Loïc. (2012). Três etapas para uma antropologia histórica do neoliberalismo realmente existente. Caderno CRH, 25(66), 505-518. https://dx.doi.org/10.1590/S0103-49792012000300008

Buen aporte Pedro, al hilo de conversación de Andrés, interesantes referencias bibliográficas.